تعقد هذه الورقة بشكل عام مع النداء الجليل «اقرأ» والذي ما فتئ العديد من الكتاب يطلقونه بأكثر من مناسبة, وهي تستجيب بالمقام الأول إلى هذا النداء الجميل, وتحاول اليوم أن تنظر أو تصعد, على الأصح, إلى وجه آخر من وجوه الكاتب محمد أسليم, الباذخة والعميقة, وتنصت إلى صوته الأساسي والمفضل أيضا, غير صوته المهني, صوت الكتابة والإبداع, هو الصوت الذي نرجو أن يستمر وينتصر, وأن تحجبه مهما علت ضجة المؤسسات وإرغاماتها المرتقبة.

أستجير في البداية بهذا العنوان المؤقت عله يرشدني إلى دغل هذا الكتاب المثير, وأود مسبقا التنصيص على مفهومين أو مسلكين أساسيين ستعبرهما هذه الورقة المستعجلة حقا لمقاصدها, وسنبني هذا الاستقراء المبالغ في انطباعيته, إنهما «الإضاءة» و «الكتاب».

اخترت هنا سبيل الإضاءة لأحدد بالضبط علاقتي الممكنة, كقارئ فقط مع هذا النص المستعصي على التصنيف والمفتوح على منزلقات ترسيم الأسماء أيضا, وذلك للتحفظ الممكن على شرنقة التسميات أولا, ثم لخوفي من اقتراف ذلك الخطأ القاتل الذي تخلفه الترسيمات, والذي يحذر منه هذا الكتاب نفسه, ربما يكون النص الحاضر بيننا يقوم أساسا على هذه اللعبة المخادعة في تحييد الكلمات والأشياء, لعبة الأسماء وقلبها أيضا. يجوز لي إذاً أن أتحدث عن هذا الكتاب المخادع أيضا من موقعي كفارئ شغوف فحسب, لا كناقد متخصص, وأترك للنقد أمر مجادلة الكتاب, إذ ما يتبقى قد يؤسسه القراء الشغوفون كذلك بالكثير من المتعة والمكابدة, انظر إلى الكتاب بعين القارئ المتلمس لمتعة القول والمعنى, لدهشة الحالة والتوصيف, لا بعين الناقد الذي غالبا ما تحكمه سلطة النظرية والأدوات.

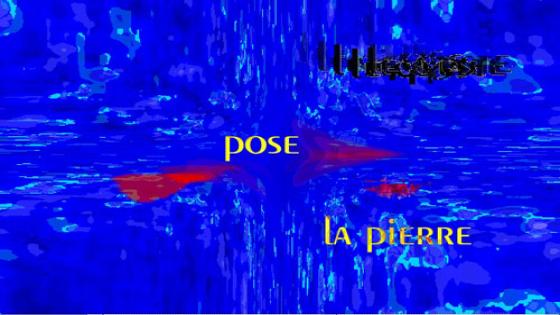

أما «الكتاب» فهو الفضاء الأرحب الذي بمقدوره دائما أن يتسع لكل هاته الدعابات الصارخة. ولكل هذا الكم من التجريح والسخرية الصاخبة, أفضل أن أتحدث عن الكتاب بالمفهوم الذي تمنحه إياه المعتقدات الشرقية والديانات ولغة تراث الحكي العربي, أو بما تصفه به تحديدا تلك التعريفات البليغة لبورخيص أو لموريس بلانشو على أنه هو ذاك المكان الخلاء, المتاهي اللامتناهي, القريب والمنفلت والذي تتيه عند حدوده المعاني والألفاظ لتنوجد وتتوهج من جديد ولا غرابة في ذلك ما دام كتاب محمد أسليم «سفر المأثورات» نفسه يتفق مع هذا التوصيف بل يجعله تعريفا لنصه وحجته حين يقول في السفر الثاني من مأثوراته:

«وكتاب سفر المأثورات على صغر حجمه وضآلة عدد صفحاته يحتوي علوم ما كان وما هو كائن, وما سيكون, وهو وحي أو حي به السولولو والوولولو إلى الساحر والراهب في أزمنة مختلفة برواية واحدة, ثم إن لكل كلمة من كلماته معاني ثلاثة: معنى ظاهر ومعنى باطن يتجلى للقارئ لحظة القراءة. هكذا فإذا فتحت الكتاب ووقعت عيناك على كلمة لص مثلا, كان معناها الظاهر “سارق” ومعناها الباطن هو “وزير” أو حاكم, أما معناها الثالث فهو سيتجلى لك, فقد يتراءى لك في فقير أو في صعلوك, وإن كان معك قارئ آخر فقد يتجلى له حكيم أو قديس, وإن وجد ثالث فيمكن أن يشرق له المعنى فيما ذهبتما إليه أو في شيء آخر كما يمكن أن يتجلى له فيكما بالضبط, فيقول: “ما المراد بهذه الكلمة سوى لص وما أرى لصا غير أحدكما” ثم يلقي عليكما القبض ويودعكما السجن لتجلدا إلا أن يقرأ أحدكما بما نسب إليكما, وعلى معاني التجلي تقوم الحياة الطوروبرياندية بكاملها» (ص. 51)

من هنا يعلن الكاتب إذن, عن لعبته الخاصة في تعديد البدائل وتحويل المعاني, يفتح اللغة ومأثور الكلام على احتمالات نصية وامتدادات رمزية لا يسلم القارئ أو قاصدها من حركتها التحويرية المليئة بالمقالب والمطبات, يترصدك عند كل زاوية من النص سؤال رهيب, تمثيل مدهش لمصير الكلمات والكائنات والأشخاص, ولا تملك أنت المعزول من مصيرك الشخصي, الواثق جدا من نباهتك أو من براءتك إلا أن تستسلم لسلطة الحكي ولهذه القدرية الجارحة والمستحقة في نفس الوقت والتي تقوم بتقريرها سنن المجتمع وطقوس السحرة والرهبان وسلطة المال والنساء والمؤسسات ومواثيق القبيلة والمراصد السرية والخوف, وهذه القوى الخفية التي تسكن دمنا وجماجمنا وجيوب معاطفنا ودفاترنا وغرف النوم والهواء الذي نستنشقه كل لحظة, إنها نفس القدرية التي تعشقها هاته المخلوقات الوديعة التي تقطن الكتاب, تطمئن إليها وتؤول إلى عنفها من هنا مصائرها العابرة.

من هنا أيضا تكمن الصعوبة الحقيقية في مفاتحة الكتاب وتتبع أثره السردي, لكن قبل ذلك, ينبغي استقصاء النسب الرمزي لصاحب الكتاب, هذا الساحر الحاضر بيننا, حتى يتسنى لنا على الأقل ربط القول بقائله واستشراف الجهات النائية التي يصعد منها كل هذا الكلام الملغز, وهذه الأجساد المعلقة في الهواء؟

إن المعابر الروحانية التي اجتازها محمد أسليم عبر مسار ثقافته وكتابته وخبر أزمنتها السحيقة ومعارفها, انطلاقا من صقع الترجمة وليلها الرهيب إلى أبحاث السحر والنفس وتدوينات الموت والجنون ووهاد الأنتروبولوجيا وكتب التراث الحارقة وفضاءات ألف ليلة وليلة وسراديب اللغات وغيرها من ثقافات الحضارات الإنسانية, لكفيلة حقا بأن تنمح لسانه الرهيف كل هذا العمق الغرائبي والتخييلي الذي قلما يصادفه المرء في كتاب حديث الصدور. إن الفتنة ذاتها قد لا يجدها القارئ وارفة, مجتمعة, مكتملة, مشوقة وجارفة إلا عند القليل من السحرة الحقيقيين من أمثال بورخيص وساباتو وماركيز وكالفينو وكيليطو وغيرهم من الكتاب الاستثنائيين. أتساءل فعلا هل مازال من الممكن أن نقرأ كتبا رهيفة, مدوخة وممتعة بهذا الشكل؟

2 – كيف يمكن رصد ملامح هذا الكتاب, خارج تأثيره الأولي, وتقديمه لقارئ سابق في الزمن أو لآخر محتمل؟ إنها مهمتي الصعبة أو ورطتي فيما أعتقد, وقد لا يكون ثمة أيضا ما يشفع لي هذا الذهول القبلي من حجم المهمة أو من عتبات الكتاب, لكن إذا لم يكن من ذلك بد فلنقرأ أولا فاتحة الدخول أو تميمة الكتاب علنا نستضيء بقوله وندرك بعض منازهه البعيدة أو بعض ظلاله الهاربة. يقول الكتاب لقارئه عند المدخل:

«يصعب على من تطأ قدماه لأول مرة بلاد الطوروبرياند أن يتخلص بسهولة من الانطباع الذي يستحوذ عليه إلى أن يوهمه بأنه في إحدى مدن الجنوب المغرب الشرقي كالنيف, أو بوذنيب, أو الريصاني, ذلك أن الأهالي الطوروبريانديين يسكونون – مثل سكان المدن الآنفة – في تجمعات معمارية من الطوب يحيط بالجهات الأربع لكل منها سور طوبي ضخم يتسع أحيانا إلى أن يأوي أكثر من 300 أسرة ترتبط فيما بينها عادة بقرابة الدم, ولذلك يحمل كل تجمع اسم الجد الأول المؤسس, الذي يضرب عادة في عمق التاريخ, بالإضافة إلى اسم “غسر” فيقال “أو غسر علان”… ولعل المرء لا يحتاج إلى مجهود فكري كبير للوصول إلى العلاقة الموجودة بين هذه الكلمة وبين تسمية “قصر” التي تدل في المدن المغربية المشار إليها على المسمى نفسه, وهو ما كان من شأنه أن يشجع على افتراض إمكان استيراد الطوروبريانديين لهذا النمط المعماري من المغرب لولا هذا الغياب التام في اللغة والثقافة الطوروبريانديتين, لما يشجع على المضي في هذا المجال, بيد أن الأمر لا يزداد إلا تعقيدا بالنظر إلى كثرة التماثلات:

– (…)

– والبلدة تنزوي وسط غابات النخيل كمساحة منسية من العالم: فهي آخر محطة كودرون, آخر عمود كهربائي, آخر أنبوب ماء…

– لكن ! الآن فقط أدرك حجم الغباوة التي كانت تلفني عندما اعتقدت في البداية أنني – بالتفاتي إلى هاته التماثلات وغيرها – كنت بصدد اكتشاف كبير, فقد وضع أحد الأهالي حدا لأوهامي بسهولة وأناقة متناهيتين: اندفع أمامي بقامته القصيرة وهو يتعثر في جلبابه الصوفي وأمرني بالمشي خلفه, وسار إلى أن وقف بمفترق أزقة ضيقة يتوسط حيا سكنيا ثم قال لي:

– أتدري ما اسم هذا الحي؟

– لا

– اسمه «ابط الكلب» … انظر جيدا هذه اللوحات التي تعتلي أركان الأزقة, فهذا الزقاق اسمه «ستراسبورغ دسان دوني» وهذا اسمه «كايي دي سان رامون» وهذا الدرب اسمه «زنقة الذباب »… أتستزيد؟

– لا

– الأول يفضي بك إلى باريس التي لا تبتعد عنها الآن إلا ببضع مئات من الأمتار, والثاني إلى لشبونة, والثالث إلى مدينة القصر الكبير (…) إن هذا الحي متعدد الجنسيات, وهو لم يحصل على هذا الوضع التوحيدي إلا حديثا, وبذلك فأنت الآن في هذه المدن جميعا دون أن تكون في أي واحد منها»

3 – هذا الكتاب مخادع حقا ومختلف, تترسخ فيه التماثلات بين الشبيه وأصله, بين الشيء وضده وتنتفي بأشكال قرائية بالغة البساطة والتداخل, يمتزج فيه المحكي بالمعرفي, الفني بالتأويلي, المنسي بالمفكر فيه وتتقاطع عند مساربه الأسلوبية أزمة ومسافات ومصائر ووجوه وأمكنة وعوالم لم توجد في الطرف القصي من العالم, من الحكاية ومن اسمنا المهدد بالجرح دائما والمحمي بعزلته, ولا توجد أيضا في أي مكان تنتني قدرة هذا الكتاب في المخادعة على عقد التماثلات المموهة بين الأسماء ومنبتها اللغوي, بين الأشياء وبعدها الإيحائي, الحقيقي ربما, في المجتمع والثقافة وزمن الاستقراء, إذ ما قد تحسبه حقيقيا, نهائيا, راسخا في الوظيفة وفي الإدراك لا يعدو أن يكون سوى شكل من أشكال التضليل العام أو تجليا للغباوة المنتشرة, وما تعتقده هامشيا, منسيا, متواريا, ما يكون إلا هو الحاسم والمطلق والأساسي, الفاعل في المجتمع وفي العلاقات:

– «فالمرأة الطوروبرياندية بدورها تلعب دورا حاسمافي تنظيم الفضاء والعلاقات الاجتماعية, وتمارس سلطة قوية من داخل احتجاباتها المعمارية واللغوية والجسدية بشكل لا يجعل من غيابها المطلق سوى الوجه الآخر لحضورها المطلق»

هل يحتاج المرء حقيقة إلى مثل هذه الفطنة أو إلى مثل هذا الكتاب ليقوم بهذا الاكتشاف المريع؟

إنه رهان الكتابة نفسها ومهمتها الأساسية, وذاك ما يعمد, في نظري, إلى تحقيقه هذا الكتاب, بل يؤسسه ويقوم بالتحريض عليه, إنه السؤال المركزي الذي يلهب ربما جسد النص ويؤرقه, يدفع حركته الداخلية, ومن ثمة قارئه باتجاه تشكيك أكثر للسؤال وأجوبته, ويعتقه من لذة واهية بشعور الرضا الذي تعممه مؤسسات المجتمع وشيوخها على الحواريين والمخلصين والمريدين من أبناء جلدتهم, ولحديث الكتاب والمؤسسات وعنفها الشامل والموثوق مقامات شيقة وممتعة أيضا, يشيب لها الرضيع وتقشعر لها الأبدان مثلها يقول الكتاب:

– «إذ فيما يكون الصغار غارقين في التأمل, ينتشل الحواري الفصل يمسك عصا غليظة تشبه الدبوس الذي يعاقب به الجلاد اللصوص, ثم يصرخ في وجوههم قائلا:«من يزعم أن هذا الشيء موجود أوجعه ضربا إلى أن يتبين له إلى أي حد هو غير موجود, ومن يدع أن هذا الشيء غير موجود أوسعه ضربا إلى أن يحدثنا بخبايا نفسه», وبالفعل فإن المدرس الطوروبرياندي لا يخلف وعيده, إذ ما يكاد تلميذ أن يفرغ من التلفظ بحرف الواو من “موجود” حتى يفطن لنفسه إلا وهو طريح الفراش بأحد المستشفيات المجاورة للمدرسة لأن رأسه يكون قد هشم, وما يكاد آخر أن يتلفظ بالراء من عبارة غير موجود حتى لا يصحو إلا وهو بين يدي طبيب يعيد زرع رجله التي تكون قد بترت منه» (ص: 59).

ثمة شيء من الاستحالة والتدليس يرافقان مقاصد هذا الخطاب, يعمدان إلى تفتيته وإلى تحويله جهة المستتر والمضمر عمدا, ثم إلى الإيقاع بفطنة القارئ والتلميذ معا, وتلك هي طبيعة الكتابة المخاتلة وقدرتها على تحوير الأشياء, تحريرها وكشفها ثم طمسها من جديد, بالقدر الذي يبدو معه السؤال موجودا وغير موجود, إذ يعبق هذا الكتاب بالأسئلة المخبوءة والمعلنة, ولا تدري حقا من أين ولا كيف سيأتيك الجواب؟ تلك كذلك هي سخرية اللعبة وكتابة التوجسات, تترك دائما مصير الكائن/ القارئ على حبل المشنقة أو على حبل الغارب كما يقال. لكن لنحاول الآن أن نتبين أمر سؤال آخر, ولو من غير صياغته, ما دام الكتاب نفسه كتاب سؤال بامتياز.

4 – يقول الكاتب لقارئه:

– «إذا سمعت طوروبريانديا يحدث آخر ويقول له: “اركب شيطانك” فاعتقدت أنه يحدثه في أمور دينية أخطأت, لأنه إنما يأمره بركوب حماره لاغير, (…) ثم إن للطوروبريانديين مأثورة تقول: “الحمار يشر بالدولار”, يحرمون تأويلها تحريما تاما, وهذا التحريم هو الذي يمكنهم من تسمية الشيء الواحد بأسماء عديدة بكيفية تجعل من السهل جدا المرور بالشيء والكائن مما هو إلى ما ليس هو, وما ليس هو إلى ما هو فعلا, بعبارة أخرى, إن التأويل هو الذي يتيح لهم اختزال المسافة الفاصلة بين الأسماء والمسميات وجعلها هشة بحيث تصبح قابلة للمحو باستمرار إلى أن يظهر الوجه العاري لكوميديا التسمية لكن أيضا لديكتاتوريتها, بحيث يصير المرتشي حواريا, والراشي وزيرا, واللص قديسا والمحتضر “زالام بوبو” والعاهرة “ماكولا ولاطوم…”» (ص. 34).

لهذا الكتاب إذن, نكهته الخاصة ولغته الفاضحة, وقد يصادف فيه القارئ معارف وأسماء لا عهد له بها من قبل, أسماء تؤشر لإبدالاتها الحقيقية والمقنعة, لهشاشتها كينونتها ولعريها الباطني, ولا تترك لوجاهتها غير مصير المحو؛ فالقديسون أنفسهم قد يصبحون لصوصا بهذا المعنى, إذ يسرقون من المقدس سماحته ليبيعوها في سوق الفضيلة والبركات, إن أقل ما يمنحك إياه هذا الكتاب هو عدوى تفتيت الأسماء وقلبها, تطهيرها على الأصح, من دنس الفعل ومن جو المسميات, لتبدو عارية, مجرد من عنف شبيهها الداخلي أو من براءتها الخادعة, إن أقل ما يرشدك الكتاب إليه هو لعبة توهيم المدلول وبعثرته, وهي لعبة مجهدة وممتعة حقا, تجعلك على الأقل تعيد النظر في علاقتك المألوفة بالأشياء, تبحث عن وجوهها الخلفية وعن تجليات ظلالها ومعانيها, دون الركون إلى سطحية المعطى أو جاهزيات الأنساق.

يظل هذا الكلام كذلك مهددا بالخطأ, كما كل الشخوص المسجونة في الكتاب, بل تصبح الحكاية نفسها تحت وعيد الخطأ القاتل, إن هي لم تبلغ مرتبة الإعجاز وتشفير الجواب, ثمة دائما هامش للخطر ينتظر العابرين لبوابات الحكي وطقوس الكتاب, ثمة أيضا معارف تتطلب الاختيار وتقضي بأن يظل الحكي متواصلا, مشدودا إلى منطقة الإشراق وإلى تلك الرغبة العميقة في الحياة, ومن ثمة أيضا تلوح في كتاب «سفر المأثورات» ظلال النص قطعا لفضاء الكتابة وبعدها التخييلي, هو الكتاب الذي يقوم كذلك على مبدأي الخطأ والخطر: أي قل حكاية وإلا قتلتك!.

5 – يقول الكتاب لقارئه:

– «إذا اعتقدت أنه يوجد خلل بين حجم سفر المأثورات وعدد الأعوام التي يقضيها الأطفال في الدراسة فظننت أن الطوروبريانديين يضحكون على ذقون صغارهم أخطأت, لأن قيمة السفر عندهم تفوق قيمة الكتب المنزلة عند أهل الديانات (…), وفوق ذلك كله فمحتوى سفر المأثورات بتغير مأرب القراءة, وبذلك لا يقرأ شخصان موضوعا واحدا في الوقت نفسه, إذ يحدث أن يجلس فردان جنبا إلى جنب, ويمسكان نسخة من السفر, فيفتحان الصفحة الخامسة مثلا, غير أن أحدا منهما يرى ما يراه الآخر…» (ص. 51)

يصاحب هذا الكتاب الذي نقرأه الآن كتاب آخر, متضمن فيه ويحيا بداخله, يجاسده صوته الجهير, المغرب والمشوب بسخرية جارفة؟ أهو الكتاب الأول المتجلية بعض معانيه الظاهرة للقارئ لحظة القراءة, أم هو الثاني, المشرقة نصوصه, مأثوراته, مقاصده الجوفية خلف سفور الكتاب الأول؟ أيهما يتوحد بالآخر ويعود إليه, بل أيهما أجدر حقا بهذا التضمين المتناغم للصوتين, للجسدين ولكل الغايات التي يحملها كل منهما بالكثير من المرارة والتوجس؟ أيهما أقدر أيضا على حمل مصير الكاتب والكتاب المتعدد نفسه؟ أهو الجسد الحبري, الناعم, المقدود من ورق والملموس بين يدينا الآن أم هو الكتاب الشفهي, القولي, المتشذر, المقدودة أعضاؤه من كلام؟ إنها الأسئلة تتعدد هنا وتتناسل بتعدد أشواط الكتاب وأزمنته, تتوارد بتوارد مقامات الحكي بكل سفر من أسفاره المفتوحة على المزيد من الامتداد, لكن ما معنى هذا الكلام؟ ما القصد من وراء هذا التضمين الخاص على جسد الكلام قبل دخيلته؟

إن الجسد بكل بساطة هو دليل النفس, والمعرفة الكافية به تسهل معرفة الأغوار, ثم إن اللغة الشفافة, البلورية, القريبة والمألوف, فمن «طقس التعذيب التمهيدي إلى طقس الإنجاز الاستكشافي, إلى طقس المرأة المعلقة في الهواء, إلى طقس التطهير الديكي والكلبي والحماري والذبابي…» وغيرها من أساليب التطهير القسرية, كلها طقوس واختبارات شاقة يعج بها هذا الكتاب الغريب ونمر بها مجبرين إلى الطرف الآخر من اسمنا, من وجودنا ومن هويتنا المجروحة, ثمة شيء من الألم والمرارة يغلفان هاته العبور بالإكراه إلى ما تقتضيه مؤسسات المجتمع من تطابق في الصورة والصوت, في الرؤية وفي التفكير, ولا ينقذ الحكاية والقراءة معا من هذا التنميط الشامل إلا هذه السخرية الجارحة وهذا الانزياح التخييلي الذي يحققه الكتاب, وبالتالي تخلص وأنت تطوي زمنه الأولي إلى استنتاج أساسي يعد بحق من المأثورات التي تجعلك تضحك حتى تستلقي من الضحك على قفاك: إلا نكون كلنا فعلا سوى الوجه الثاني الملمع والمكشوف لهذا المجتمع الطوروبرياندي الذي يتحدث عنه الكتاب؟

إن ما أرجوه حقيقة هو أن لا يكون الافتتان الواضح بالكتاب قد أبعدني عن ما هو أساسي فيه, وأن لا تكون الفراغات التي تركتها أو تعمدتها هذه الإضاءة الأولية مشوشة على علاقة محتملة بالكتاب, وتلك في نظري متروكة لتقدير القارئ وبداهته, إذ يحتاج هذا الكتاب إلى نباهة القراء وفطنتهم, وهو قد لا يسلم نفسه كلية سوى لهذا الصنف من العاشقين لدهشة القراءة وتوجسها, الباحثين عن الوجه الحقيقي والمغيب لفرحهم الجميل, أرجو كذلك أن يغفر لي العزيز محمد أسليم, حين استجبت لدعوته الجميلة للحديث عن الكتاب, هذا الاستعجال الملحوظ لشهوة النص وغايته, إذ ما يتخطاه الكلام مؤقتا قد يحتاج في القراءة والمساءلة إلى اختمار واختبار حقيقيين, حتى يتخصب جسد المأثور ومعناه البعيد, ومن ثمة لا تنوب قراءة واحدة عن باقي القراءات, لأن القراءة فرض عين وليست فرض كفاية, وإكرام الكتاب قراءته.

وبعد, يقول الكتاب لقارئه: فإذا بدا لك ما حكيته لك حتى الآن إيغالا في مسالك الوهم والخيال أو ضربا من الكلام الذي لا يمكن أن يصدر إلا من امرئ يقطن الزهرة أو المريخ أخطأت, وإن شئت التحقق منه فترصد خطوات أي كان من أقاربك وباغثه وقد تجرد من أقنعته جميعا إلى أن بدا على حقيقته, طوروبريانديا قحا أصيلا لا غبار عليه, ثم اقصص عليه ما رويته لك, فما تنتهي حكايتك حتى يضحك إلى أن يستلقي على قفاه…» (ص. 103)

(قدمت هذه الورقة بالجلسة المخصصة لتوقيع آخر أعمال الكاتب محمد أسليم، والمنظمة من طرف فرع ج. و. لخريجي مركز تكوين المفتشين بتعاون مع فرع ج. أ. ج. بفضاء نادي رجال التعليم بتازة يوم 27 أبريل 1997.)

——-

[*] «سفر المأثورات» محمد أسليم, منشورات وزارة الشؤون الثقافية, الرباط 97.

الكاتب: محمد أسليـم بتاريخ: السبت 08-09-2012 11:07 مساء

![بوجمعة العوفي، سحر الكتابة وعنف التوجسات… إضاءة أولية لكتاب سفر المأثورات [*] لمحمد أسليم](/wp-content/uploads/cache/filemanager-76-6tobvorsvtzxy7jjyxs8yb7z8ojz2u4dps0q2oeqjiv.jpg)